为深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神,用热忱融入实践天地,以实干擦亮青春底色。正值暑期,教院学子们以饱满激情投身社会实践,奔赴城镇乡野的广阔舞台,在服务中厚植爱国情怀,在实践中增长知识才干,在奋斗中淬炼优秀品格,为中国式现代化挺膺担当。

社会实践进行中

教院学子在路上

让队员们一起来听听他们的故事

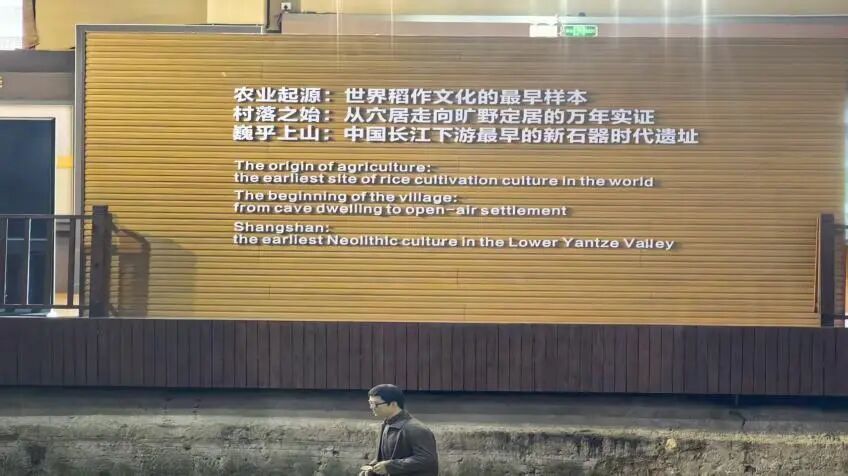

上山文化作为中国长江下游地区迄今发现的最早的新石器时代文化遗址之一,其"世界上最早的栽培稻"发现为世界农业起源研究提供了关键性证据,具有重要的历史价值和国际影响力。2016年,上山遗址被列入"中国十大考古新发现",2020年入选"百年百大考古发现",充分彰显了其在中华文明探源工程中的特殊地位。然而,作为具有万年历史的世界级文化遗产,上山文化在公众认知、保护传承等方面仍面临诸多挑战。

小组成员在馆中了解到的上山文化遗址的历史地位

稻源情深 知护同行

7月16日至17日,团队于浦阳街道、黄宅镇等不同区域进行实地调查研究和学习,包括上山文化遗址公园及其周边村庄,以浙江浦江上山文化(距今约11400-8600年,世界稻作文明重要起源地之一)为研究对象,通过线上线下结合的问卷调查方式访问当地居民,对上山文化进行宣传,探究当地居民对上山文化的认知程度、情感态度、保护意愿及传承建议。

在对上山文化的认知调研中,小组成员发现了一组很有意思的现象:大部分受访者都对这份文化遗产怀有自豪感,尤其是核心价值“世界上最早的栽培稻”,知晓率非常高,可见这一亮点早已深入人心。但是,深入了解后会发现,能详细讲解上山文化的受访者仅占少数,说明大家对文化的深层内涵还有探索空间。

基于这些发现,报告提出了分级传播、讲师培养、互联网创新及透明保护等建议,希望能让上山文化在传承中焕发更多光彩。

小组成员在对上山文化遗址工作人员的访问

稻痕深浅 心行相济

团队围绕“上山文化”公众认知开展专项问卷调查,通过线上线下结合的方式收集有效数据30份,结合统计分析工具与词云可视化,揭示了公众对上山文化的认知现状、情感态度及保护建议。调研结果显示,公众对上山文化的核心价值知晓率较高,但认知深度不足,同时文化自豪感强烈,保护与开发平衡问题引发广泛关注。

调查发现,上山文化的核心价值已获得较高公众认知——绝大多数的受访者知晓“世界上最早的栽培稻”,其中大部分受访者了解“长江下游最早的新石器时代遗址”,但仅有一小部分受访者能详细讲解文化内涵,反映出人们对于上山文化“符号记忆强、内涵理解浅”的特点。公众联想关键词集中于“水稻”“遗址”“彩陶”,而对农耕文明转型等深层意义认知有限。在受访者中绝大多数是18-30岁青年,中老年群体参与度偏低,可能影响文化的代际传承。团队建议通过社区活动、家庭访谈等形式扩大中老年群体覆盖,避免传承断层。

信息获取渠道分析显示,一半以上的受访者通过“亲友聊天”或“参观遗址”了解上山文化,而其中大部分依赖政府宣传,新媒体与传统媒体影响力相当,而旅游宣传册利用率较低。这一结果提示,未来可加强新媒体内容创新(如短视频、互动H5),并优化旅游宣传材料的投放精准度。

情感态度调查中,绝大多数的受访者对上山文化表现出自豪感,其中很一大部分表示“非常自豪”。这种情感不仅源于对“世界最早栽培稻”等核心价值的认同,更升华为对中华文明源远流长的共鸣,彰显上山文化作为“浦江金名片”和“世界级瑰宝”的精神凝聚力。

然而,公众对开发与保护的平衡问题高度关注。词云分析显示,“保护”“宣传”“开发”“教育”为高频建议关键词,小部分受访者对当前保护现状“不了解”。团队建议通过公开修复过程、直播保护行动等方式提升透明度,同时建立公众参与机制,凝聚保护共识。

小组成员合照

本次调研通过“量化研究+质性分析”结合,不仅绘制出公众认知的全景图,也捕捉到情感态度的细微温度,形成了“认知诊断—情感动员—行为引导”的研究闭环。队员们用脚步丈量遗址的古老边界,用数据勾勒文化的当下状态,照亮传承的未来路径。

成员感悟

走进遗址的那一刻,仿佛穿越万年时空,耳边似乎响起水田间的蛙鸣与谷穗的低语。我希望未来能通过更多创新的传播方式,让这段世界级文化遗产走进更多人的心中。

——23小教3班翁永挺

在实地调研与居民访谈中,我感受到上山文化所承载的,不仅是稻作的起源,更是中华文明的坚韧与智慧。我建议加强青少年教育,让文化传承在年轻一代的土壤中深深扎根。

——23小教3班徐凯

文化自豪感是最好的传承动力。通过培养专业的文化讲解员团队,我们可以让游客听到更完整、更鲜活的上山故事,让文化不止是静态展览,而是活态交流。

——23小教3班陈侃

与遗址工作人员的交流让我明白,保护文化遗产是一场长期的接力赛,需要科学规划,也需要公众的广泛参与。这份责任,不容缺席。

——23小教3班吴昊

上山文化是浦江的骄傲,它不仅是考古学的发现,更是精神的标杆。我希望通过分级传播体系,让不同年龄段的公众都能在各自的渠道上遇见上山文化。

——23小教3班师楷翔

遗址中的每一块陶片、每一粒稻谷,都在诉说万年前的生活智慧。我希望用短视频、漫画、互动展等形式,让这些故事走进现代生活。

——23小教3班高晟晗

上山文化的魅力在于它的万年厚重与生命力。我期待借助互联网与IP形象,把这些文物“唤醒”,让它们在年轻人的日常中焕发新生。

——23小教3班沈晨熠

实地调研让我看到,保护与开发是一道必须拿捏分寸的平衡题。唯有透明化、公开化的保护措施,才能赢得公众的信任与支持。

——23小教3班潘志炜

团队介绍

团队

“穗香浦江,文明之源”

浙江外国语学院赴上山文化遗址社会实践小分队

指导教师

赵春兰

团队成员

23小教3班 翁永挺

23小教3班 徐 凯

23小教3班 潘志炜

23小教3班 沈晨熠

23小教3班 陈 侃

23小教3班 吴 昊

23小教3班 师楷翔

23小教3班 高晟晗

![]() 学院公众号

|

学院公众号

|  党建公众号 |

党建公众号 |