为激发教院学子探寻儿童世界,感受童真本真的热忱,澳门六合彩高手

秉承陶行知先生“行是知之始,知是行之成”的教育理念,澳门六合彩高手

第四届儿童文学创作大赛落幕。接下来,就让我们一同走进获奖作品的童趣天地,品鉴这些在文字里绽放的童真智慧!

一等奖

《溪边的”小尾巴"》

《溪边的“小尾巴”》是一首关于成长与联结的田园诗。城市少年星野的溪口村暑假,是从对乡野的抗拒到被萤火溪唤醒感知的蜕变之旅。他与溪光在救助小狗、分享秘密的点滴中,让城乡的差异晕染成友爱的底色;在放下平板、拥抱自然的选择里,找回了数字时代遗失的童真本真。故事以细腻笔触织就成长图谱,于乡野风致中藏着对现代童年的叩问,是献给孩子与成人的童心诗笺。

--24小教2班蒋林枷

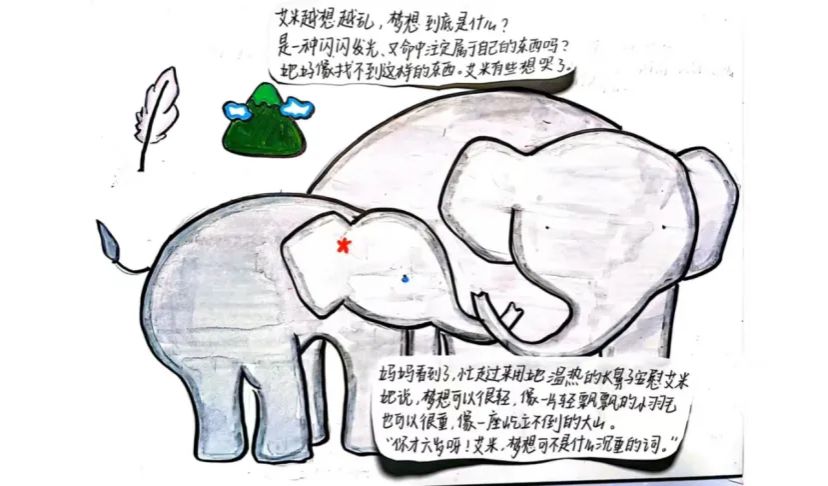

《艾米的小小梦想》

“小艾米,你的梦想是什么?”妈妈的一个问题让艾米开启了一段追梦之旅。故事里的主角艾米心怀纯粹梦想,在追逐心愿的路上,感到迷茫,也面临挫折。但幸运的是,森林里的朋友们始终相伴,用鼓励与支持为她注入前行的力量,最终艾米找到了自己的梦想:能一直做一只被天空感动的大象。作品通过一幅童趣的简笔画,以童真视角诠释了“坚持的意义”与“友谊的温暖”,告诉每一位小读者:再小的梦想,也要勇敢追逐,勇敢的去找寻生命中细微的美好!

--23小教2班沈欣瑶

二等奖

《鼓掌!》

《鼓掌!》用童趣笔触为内向孩子搭建起“表达善意”的桥梁。不仅教孩子分辨手背手掌、演示双手击掌的简单步骤,更引导他们为花草、风雪、夜空鼓掌,把鼓掌变成一场轻松的“表达游戏”。我深知害羞孩子的困境——那些攥着衣角不敢打招呼、紧张到声音发颤的内向孩子,都藏着渴望连接的光。当孩子跟着画面学会击掌,会发现“我的手能说“你很好”;当他们为蚂蚁搬家、为开花鼓掌,会在不知不觉中找回表达的自信。“今天你鼓掌了吗?”的温柔追问,更让鼓掌超越动作本身,成为传递尊重、点亮自信的钥匙,帮住每个内向孩子找到表达的勇气。

--23小教1班王薪媛

《花子婆婆的眼睛》

三月桃花谷酿酒季,眼盲的花子婆婆与跳跳协作酿酒。跳跳经老树怪、木叶虫指引,带桃花枝找到桃酒仙子,以做一周酒童换“明目水”,让婆婆重见光明七日。后跳跳放弃长期做酒童,接受短暂光明的礼物。故事藏着跳跳对婆婆的守护暖意,也传递出珍惜当下的的主旨,告诉我们要学会拥有舍弃的勇气。善意无需过度索取,陪伴亦是“看见”世界的方式。

--23小教2班李心怡

《小蚕和奶奶的约定》

这部故事以春蚕生长为线,串起祖孙间的温暖日常:奶奶捧着蚕卵说“等它们醒来,教你长大的秘密”,我们一起搭嫩叶屋,听蚕啃叶的沙沙声,守着“摸蚕背”的早安仪式。

其中奶奶用“像你撑破小花裙”化解孩子对蚕褪皮的焦虑,也让飞蛾携鳞粉飞走时,留下新蚕卵与“等你们醒来”的字迹。既藏着童年掌心的温度,更想传递——告别从不是终点,而是新约定的开始。

--23小教2班张馨然

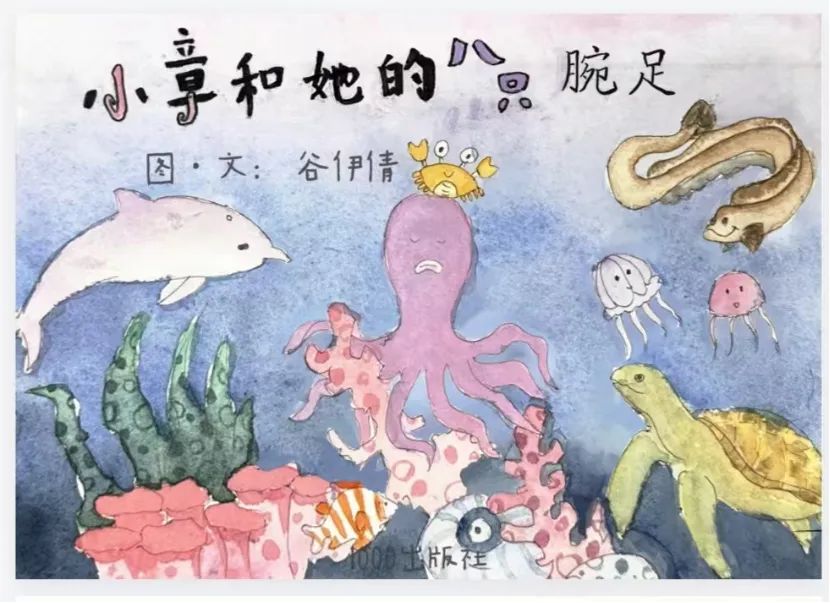

《小章和她的八只腕足》

章鱼小章因觉得自己无特长、仅有八只腕足,不愿参加海底聚会。后在海马先生邀请下,用腕足帮海马宝宝穿衣服;又应水母之邀学跳舞,还救了被困小鱼。

在小螃蟹的引导下,小章逐渐从自我否定走向自信,最终欣然赴会。这个故事,映照了孩子成长中的迷茫,鼓励他们拥抱“不完美”,发现自身闪光点,同时也告诉读者:自身的特质本就是独特的力量。

--23小教2班谷伊倩

三等奖

《牵牛花的小径》

夏日里“我”够不着后园矮墙的牵牛花,邻家阿毛帮摘致花蔫后,便埋下花种、插竹枝引藤蔓,种出“我”触手可及的花。后阿毛搬去城里,年年绽放的牵牛花,成了通往童年的小径,藏着万物有灵的美好与陪伴的温暖。

--23小教3班陈翊

《归乡路》

“总是要回家的”。绿皮火车爷爷反复念叨着。

复兴号起初瞧不上常修零件的绿皮火车爷爷,春运遇零下45.3℃极寒,供电系统因缆线覆冰失灵,绿皮火车爷爷冒风雪赶来牵引,途中说起年轻时送战士却难接他们归乡的往事。

复兴号看着满车归乡人团聚,终于懂了老火车斑驳里,藏着比新技术更重的归乡执念。

--23小教3班成雨瑾

《晚安后的秘密》

小女孩朵朵有群可爱玩具:暖乎乎的泰迪熊、会跳舞的八音盒、亮闪闪的星星夜灯,还有乐高城堡里的公主们。

每晚朵朵睡熟后,玩具们就悄悄“活”过来——泰迪熊用3D打印笔画彩虹发卡别在她头上,小舞者轻掖被角,乐高公主们剪星光设计星星裙。清晨它们又恢复原样,只留朵朵带着甜梦上学……

--23小教2班林佳瑶

《时髦的外婆》

简有一个奇怪的外婆,但简永远为她的外婆骄傲。

简的外婆:钥匙挂脖、羽毛当笔、口红能签名,还穿带轮高跟鞋,是家长运动会冠军!但在教室遇强盗时,她抢刀,用高跟鞋制敌,叫警察解围,简的外婆超酷!

--22小教2班林雨婷

《今天你爱我吗》

“妈妈,你爱我吗?”

小樱桃兔子每天都问妈妈这个问题,她假设成小猪、乌云和毛毛虫,妈妈都会温柔的回应:所有事物都值得被爱,更何况是你呢?

--23小教2班陈小多

《星星的悄悄话》

星星们各有小烦恼:有的因光芒暗不敢参加派对,有的动作慢、爱重复摆石头、听不清声音,它们渴望大家给点时间耐心,收获友情关爱。

--23小教3班陆冰南

优胜奖

《面包飞船奇遇记》

机灵猴、五彩鸡等伙伴,用面包、甜甜圈作造型,经怪博士3D打印出飞船。他们赴太空遇黑洞、水星极端环境,还险遭食虎兽袭击,返程后叹地球才是最该珍惜的家园。

--23小教1班马张戈慧

《喵呜日记》

猫咪以日记记录生活:嫌爸爸袜子“有黑魔法”,舔厨房“查老鼠”,玩外婆毛线,帮小主人找橡皮。虽常被说调皮,却藏着对家人的细腻陪伴,传递出平凡日常里温暖的爱与守护。

--23小教2班吴妍

《其实,你也可以没有星斗》

小刺猬蓬蓬因刺会扎人而讨厌自己,为参加“最美拥抱大赛”用苔藓裹刺,却遇危险被朋友救下。朋友细数刺的好处,妈妈以星空喻独特,蓬蓬醒悟了,最终带刺给出安全拥抱,夺冠后她明白爱自己本真模样才最珍贵。

--23小教3班孙甜辣

《高铁的歌》

“我”捏着微烫车票进“长长铁房”,高铁动时,树儿和房子仿佛在玩捉迷藏,银线杆子似音符、胡琴弦。“我”数杆串起村烟与城霓虹,盼更多“会唱歌的杆线”,藏童真,也显高铁连城乡的科技温度。

--23小教2班刘佳希

评委点评

儿童文学创作需遵循三个核心原则,以确保作品兼具艺术性与儿童适配性。其一为形象塑造的真实性与创造性统一,创作者需融合个人童年经验与理想化童年想象构建叙事世界,塑造动物、植物或人物形象时,需加强观察,锚定其本质特征——如大象的共情特质、章鱼的高智商,再在此基础上赋予独特的性格魅力,塑造一个富有创造性的人物形象,避免脱离形象本源。其二是强化读者意识,创作初期需明确目标读者的年龄段,结合该阶段儿童的认知水平与理解能力,进行设计形象与意象的呈现方式,精准传递角色的情绪与故事内核,提升作品的受众适配度,确保读者能够读懂作品。其三为教育意义的隐性表达,应摒弃直白的说教式叙事,通过客观呈现善美与假丑恶的现实场景,让教育价值自然渗透,减少对儿童阅读体验的干预。所以,创作者在作品中应适当减少其中的价值升华句,避免机械的说教语句。 同时,各位创作者要学会积极运用技术辅助,鼓励创作者借助豆包等AI工具,探索人机协同的创作路径,拓宽儿童文学的创作形式与内容边界。

--祁小荣

通过聆听5位同学分享作品创作背后的故事,我对作品的理解更深刻、更有触动,现将具体反馈分享如下:

蒋林枷的《溪边的“小尾巴”》可用“返璞归真”来概括。题材上回归乡土,自带本真情感;语言书写极具地道的儿童文学特质,天然且充满童真,这也是其获一等奖、获三位评委一致认可的关键;情感上融入支教时体会到的乡村孩子的纯真,将质朴友谊展现得十分美好,尽显儿童文学审美特质。

王薪媛的《鼓掌》创意十足,虽情节简单却很精彩。以类似使用说明书的科普说明,语言创作既保留说明性,又传递出独特诗意。当内容延伸到为花草树木、夜晚等鼓掌时,立意大幅提升,让“鼓掌”成为为生命喝彩、为世界欢呼的载体,以简洁构思与语言,搭建起简单与丰富间的桥梁,作品完整度高。

沈欣瑶的《艾米的小梦想》充满诗意与轻盈感。图画书制作契合儿童特质,充分运用文图互动形式,比如表现小象梦想时,文字与绘画叙述不同,让故事更有趣;结尾“做一只被天空感动的大象”既出人意料,又贴合儿童心性,是优秀的图画书创作。

李心怡的《花子婆婆的眼睛》核心是“丰富”。情节上,故事完整且比此前图画书作业有更多完善与细节补充,虽篇幅较长,却体现出她丰富的感受力与写作潜质;情感上,既有浓烈的祖孙相依之情,又暗含对“陪伴”的深刻人生思考,结合其童年与外公的经历,更易引发心灵共鸣。

--吴正阳

今年参赛作品整体令人惊喜,好作品数量多且题材丰富,涵盖诗歌、童话、图画书(含科普类),相较往年带有明显主题痕迹的作品,有了超出预期的进步。

从作品创作层面,有几点感触尤为深刻。一是学生创作态度极为用心,不少获奖学生主动研究往届获奖作品的特点与优势,在文字打磨、图画设计等技术应用上儿童文学创作需遵循三个核心原则,以确保作品兼具艺术性与儿童适配性。其一为形象塑造的真实性与创造性统一,创作者需融合个人童年经验与理想化童年想象构建叙事世界,塑造动物、植物或人物形象时,需加强观察,锚定其本质特征——如大象的共情特质、章鱼的高智商,再在此基础上赋予独特的性格魅力,塑造一个富有创造性的人物形象,避免脱离形象本源。其二是强化读者意识,创作初期需明确目标读者的年龄段,结合该阶段儿童的认知水平与理解能力,进行设计形象与意象的呈现方式,精准传递角色的情绪与故事内核,提升作品的受众适配度,确保读者能够读懂作品。其三为教育意义的隐性表达,应摒弃直白的说教式叙事,通过客观呈现善美与假丑恶的现实场景,让教育价值自然渗透,减少对儿童阅读体验的干预。所以,创作者在作品中应适当减少其中的价值升华句,避免机械的说教语句。 同时,各位创作者要学会积极运用技术辅助,鼓励创作者借助豆包等AI工具,探索人机协同的创作路径,拓宽儿童文学的创作形式与内容边界。

--孙亚敏

![]() 学院公众号

|

学院公众号

|  党建公众号 |

党建公众号 |